1. 曾经的“儿子”,你怎么突然就“消失”了?

还记得那个穿着小背带裤,一脸无辜地喊“我想妈咪了”的小演员吗?

尤浩然当年在《家有儿女》里一而红,成了无数人心中的“理想儿子”。

他不是主角却最讨喜,一句台词能让人笑中带泪。

那时候的他,走在街上被认出来,都会收获一句“小雨真可”。

2. 童星光环背后的代,你真的想好了吗?

我们总羡慕那些早早成名的孩子,觉得他们幸运、有资源、有人捧。

但很少有人真正去了解,一个孩子站在聚光灯下的压力有多大。

/thumb.jpg)

3. 从“小演员”到“普通人”,他到底经历了什么?

尤浩然的成长轨迹,其实和很多普通人很像。

小时候因为一部剧红了,之后却要面对“再怎么努力也没人记得你”的现实。

他没有靠脸吃饭,也没有靠过去的成绩走捷径。

而是选择重新开始,靠自己的努力去赢得尊重。

4. 从他身上,我们该反思什么?

尤浩然的故事,其实反映了一个很现实的问题:

我们是否对“成功”的定义太狭隘了?

5. 他的未来,其实才刚刚开始

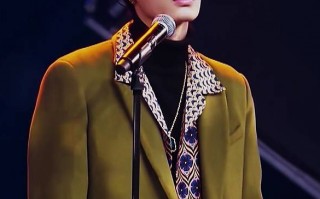

现在的尤浩然,虽然不像当年那样红,但已经逐渐有了自己的作品和角。

他在话剧舞台上打磨自己,在影视剧中尝试不同类型的角。

他不再只是“小雨”,而是一个有潜力、有态度的青年演员。

写在最后:成功,不是比别人早一步,而是比别人更坚定

尤浩然的故事,或许没有太多跌宕起伏的情节,

但他用20年的时间,告诉我们一个最朴素的道理:

成长不是一场短跑,而是一场马拉松。

走得快不如走得稳,站得高不如站得久。

“别人家的孩子”,终究是别人的。

你自己的孩子,才是独一无二的存在。”

也许他不会成为大红大紫的明星,但他一定会成为那个的自己。

他后来考上了电影学院,这是很多演员梦寐以求的学校。

但他并没有急于拍戏,而是沉下心来学习表演、研究角、打磨自己。

比起“小雨”的光环,他更想成为一个真正的演员。

但奇怪的是,随着剧集的热播,他却渐渐淡出了视野。

没有新作品,也没有频繁上综艺,仿佛一夜之间“人间蒸发”。

很多观众都在问:“小雨去哪儿了?”

其实,尤浩然并没有“消失”,只是选择了另一条路。

他没有像其他童星那样继续在娱乐圈打转,而是默默回归了普通生活。

读书、考试、参加高考,他把重心放回了学业上。

尤浩然小时候拍戏,每天要起得很早,化妆、背台词、对戏、NG无数次。

他不是专业演员出身,全凭天分和努力,一点点磨出角的灵气。

但拍戏和上学是冲突的,他常常要请假,回学校后还要补课。

小时候的他或许不懂,但长大后回想起来,才知道那是多大的代。

尤浩然选择“退场”,其实是一种难得的清醒。

他没有让自己的童年被消费,而是选择用时间去沉淀自己。

很多人眼里,成功就是出名、、上热搜、被。

但尤浩然告诉我们:真正的成功,是活成自己想要的样子。

他没有继续走童星的路,而是选择了更适合自己的成长节奏。

他没有被“小雨”这个角困住,而是努力成为更丰富的自己。

愿每个孩子,都能在与理解中,慢慢长大。

愿每个父母,都能放下焦虑,孩子走属于他们的路。

我们今天要聊的这个人,就是“早红”的——尤浩然。

很多人认识他,是因为《家有儿女》里那个懂事又可的“小雨”。

可你知道吗?现实中的他,远比剧中角更令人唏嘘。

所以,当你看到别人家的孩子“早早成名”,

别急着羡慕,也别急着焦虑。

每个孩子的成长节奏都不一样,重要的是尊重他们的节奏,伴他们的成长。

更现实的问题是:当一个孩子太早成名,他的人生轨迹就会被人为。

接戏、上节目、代言广告……这些看似光鲜的选择背后,其实是被安排的人生。

一旦光环褪去,没有作品、没有转型、没有底气,就很容易陷入迷茫。

更重要的是,他始终保持着对生活的热和对梦想的执着。

他知道,真正的演员不是靠流量,而是靠作品说话。

有人说他“可惜了”,也有人替他“惋惜”。

但换个角度看,他或许比很多童星更清醒。

有人质疑他“太慢”,也有人说他“不适合娱乐圈”。

但他没有回应,只是默默地做好自己的事。

正如尤浩然一样,

人生没有标准答,只有最适合自己的选择。

每个孩子都该有选择自己人生的机会,而不是被安排。

尤浩然之所以能走到今天,靠的不是“小雨”的光环,而是他自己的坚持。

这对我们家长也有启发:

别让孩子的童年,过早地被“成功焦虑”。

别让孩子为了迎合大人的期待,而失去了做自己的机会。

这种“慢”,其实是一种定力。

在这个“一夜成名”的,还能选择慢下来的人,才是真正有底气的人。

那个“别人家的孩子”后来了?——尤浩然的20年成长启示录

你有没有发现,现在的孩子越来越早熟了?

十来岁的年纪,已经会说“我要上清华北大”,动不动就喊“我要当科学家”、“我要当CEO”。

家长也跟着焦虑,生怕孩子输在起跑线上,各种补习班、才艺课、早教营排得满满当当。

可你有没有想过,一个孩子如果太早站在聚光灯下,真的是一件好事吗?

相关问答