一、年轻人的“情绪赎”:戏曲,成了心灵的止痛

现在的年轻人,每天面对的是“996”的工作节奏、“内卷”的职场环境、“掏”的房物、以及“社交焦虑”带来的精神压力。

你有没有发现,你越刷短视频,越觉得空虚?

越刷朋友圈,越觉得自己不如别人?

越熬夜加班,越想找个安静的地方,听听老歌、看看老戏?

三、短视频平台的“推波助澜”:戏曲正在“破圈”

你有没有在、快手或者站上刷到过这样的视频?

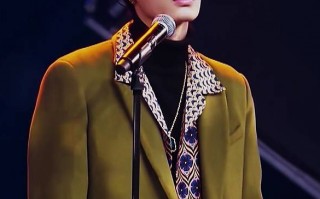

一位年轻的女孩,穿着水袖,画着浓妆,唱着一段经典的京剧选段。

评论区里,有人惊叹:“这也太好听了!”

也有人问:“这是什么戏?求推荐。”

二、从“听不懂”到“上头”:年轻人的审美在悄然转变

“戏曲听不懂,咿咿呀呀太难懂。”

这大概是过去人们对戏曲最普遍的误解。

但其实,听戏从来不是靠“听懂”才喜欢的,而是靠“感受”。

五、免费戏曲资源的兴起:喜欢,就从“下载”开始

过去,想听戏,得买磁带、CD,甚至去剧场看演出。

而现在,只需一部手机,就能随时随地“听戏”。

只要你愿意,就能找到大量“免费”的戏曲资源。

六、:戏曲不是老了,而是在等你重新发现

戏曲,从来不是“老去的艺术”,

它只是等待一个重新被发现的机会。

而现在,这个机会,正悄悄地来了。

四、情感共鸣:戏曲里的故事,照进了现实

戏曲之所以能打动人心,不是因为它有多高深,而是因为它讲的是“人”的故事。

它讲情、讲运、讲忠诚、讲背叛、讲人性的光辉与挣扎。

“听戏的人,不一定老了,可能只是累了。”

愿你我都能在戏曲中,找到属于自己的那份温柔与力量。

不需要付费,不需要会员,也不需要一堆公众号,

你就可以下载一段段经典唱段,存在手机里,走路听、上班听、睡觉前听。

为什么?

不是因为老了,而是因为累了。

你有没有试过,在一个夜深人静的晚上,打开一段京剧的选段?

那悠扬的唱腔,仿佛穿越了时空,把你看不到的情绪唱了出来。

有人听《贵妃醉酒》里杨玉环的哀怨,有人听《锁麟囊》里薛湘灵的善良,还有人听《智取威虎山》里的豪情。

你有没有试过,在通勤的路上,戴上耳机,放一段《牡丹亭》?

那声音,像风一样轻轻拂过你的心头,让你忘记疲惫,只想沉浸其中。

你没听错,不是“听歌”,是“听戏”。

在这个短视频横飞、节奏飞快的,戏曲,这个看似“过时”的艺术形式,竟然悄悄在年轻人中火了起来。

它不再是“爷爷奶奶的专属”,

它正在成为年轻人的“精神慰藉”和“文化信仰”。

它不喧嚣,不迎合,只是安静地在那里,等你来听。

你一旦听进去,就会明白:

它不是听不懂,而是太懂你。

它没有流行音乐那么裂,却自带一种“慢下来”的力量;

它不追赶潮流,却恰好契合了这个最稀缺的情感需求:

安静、沉浸、有温度、有故事。

就像你次听外语歌,听不懂歌词,却也能被旋律打动。

戏曲也一样,它有节奏、有情绪、有故事,只是用了另一种语言去表达。

慢慢地,他们发现:

戏曲不是枯燥的,反而是有趣的;

不是老气的,反而是鲜活的;

不是过时的,反而是永恒的。

戏曲不再是“爷爷奶奶的专属”,它正在成为年轻人文化生活中的一部分。

戏曲,不只是艺术,更是一种情绪的表达方式。

戏曲,就像一剂温柔的“情绪止痛”,不猛烈,却持久。

我们听戏,不只是为了怀旧,更是为了找到内心的共鸣。

所以,如果你也觉得累了、倦了、迷茫了,不妨停下来,

戴上耳机,放一段戏,

让那些穿越百年的唱腔,帮你找回内心的平静与力量。

比如《锁麟囊》里的“富人不忘本,穷人不嫉妒”;

比如《王别姬》里的“生相随,不离不弃”;

比如《赵氏孤儿》里的“舍己为人,忠义千秋”。

比如有人因为一部古装剧上了一段唱词,

有人因为一次文化展览接触到戏曲的魅力,

还有人因为朋友推荐,次认真听完了一出完整的戏。

而年轻人,也通过这些平台,重新认识了戏曲。

有人开始模仿唱戏,有人开始学唱段,还有人开始研究戏服、戏妆、戏台文化。

而现在的年轻人,正在经历一场“审美觉醒”。

他们不再满足于“快餐式”的娱乐内容,开始寻找更有深度、更耐听、更值得回味的艺术形式。

这些故事,放在今天,依然有现实意义。

它让我们在快节奏的生活里,找到一种“慢下来”的值判断;

它让我们在浮躁的中,看到人性中最真实的一面。

这种“触手可及”的便利性,让越来越多的年轻人愿意尝试、愿意沉浸、愿意上戏曲。

这,就是戏曲“破圈”的开始。

短视频平台不再是娱乐至的代名词,它正在成为传统文化传播的新阵地。

为什么越来越多的年轻人开始听戏?

“你听过戏吗?”

如果把这句话发给身边的朋友,你可能会收到两种截然不同的回应。

一种是:“听戏?那是爷爷奶奶辈的事吧,谁现在还听这个?”

另一种是:“最近可迷上了,晚上散步都要放一段,感觉整个人都静下来了。”

相关问答