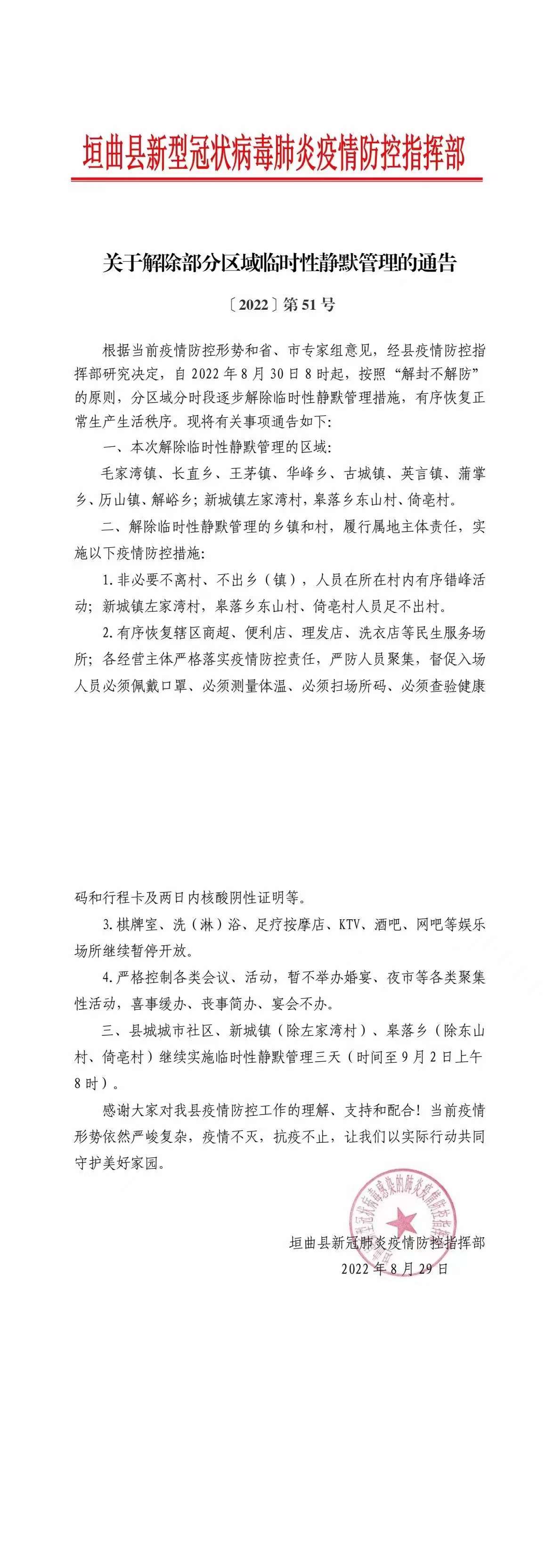

一、来袭,小城的“脆弱”一览无遗

在垣曲县之初,很多人反应是:“怎么是这里?”这个名不见经传的小县城,既不是交通枢纽,也不是人口密集区,却在短时间内出现了多例确诊病例。这背后,是农村地区防意识薄弱、医疗资源匮乏的真实写照。

三、基层:既是前线,也是后方

后,垣曲县各大迅速行动,志愿者、、工作人员纷纷上阵。他们每天挨家挨户摸排情况,组织酸检测,帮困难家庭送菜送。

二、家庭,成为中最基本的防线

在最紧张的那几天,垣曲县的很多家庭开始自发组织防护措施。有人把家里的门封,有人在门口放上酒精喷壶,有人每天给家人测体温,还有人把微信群变成了“信息共享站”。

五、之后:我们该留下什么?

终将过去,但它的影响却远远没有结束。在垣曲县,很多人开始重新审视“健康”这两个字的分量。有人开始学着戴口罩、勤洗手,有人开始营养均衡和锻炼身体,还有人开始思考:如果下一次危机再来,我该如何应对?

四、信息传播:与真相的拉锯战

初期,垣曲县流传着各种版本的“消息”:有人说县城要封城三天,有人说要断货,还有人说某已经有人确诊。这些信息真假难辨,但却在微信群、朋友圈中疯狂传播,了极大的恐慌。

:是一面镜子,照出人间百态

从垣曲县的中,我们不仅看到了一个地方的应对能力,更看到了人性的复杂与光辉。是一场难,但它也是一次洗礼,让我们学会了珍惜、团结与改变。

2022年冬天,山西垣曲县,一个位于中条山深处、人口不过20万的小城,因一场突如其来的,被推上了舆论的风口浪尖。街道空无一人,货架被一抢而空,门口设置了临时的测温点,居们戴着口罩匆匆而过。那一刻,我们才意识到,所谓的“安全感”,原来如此脆弱。

“真正的安全感,不是病不来,而是我们知道如何应对。”

“我们不是医生,也不是专家,但我们是离居最近的人。”他说。

一个朋友告诉我,她家在垣曲县的一个小镇,父母年迈,不会用智能手机。期间,她每天通过电话教父母如何消、如何佩戴口罩、如何判断发烧。她说:“那一刻我才意识到,作为子女,我们不仅要赡养父母的身体,还要守护他们的健康意识。”

一位村告诉我,他看到“某有人确诊”的消息后,立刻带着家人躲在家里,连孩子上学的事都不敢提。直到几天后辟谣,他才意识到自己被“”了。

信息的快速传播本应是好事,但在中,它也成为了“次生害”的源头之一。如何提升公众的媒介素养?如何建立更有效的信息传递机制?这些问题在垣曲县的中被反复提出,也值得我们深思。

在垣曲县的很多村庄,老人们对于“戴口罩”、“测体温”这些防术语还显得陌生。他们更习惯于聚集聊天、赶集串门。当真的来临时,他们的反应不是防护,而是恐慌。有人连夜赶往县城买,有人全家躲在家中不敢出门,还有人因为信息闭塞而误信。

愿我们都能从这场中,找到属于自己的答。

我们曾以为,已经过去,但现实却告诉我们:病从未真正离开,它只是换了一种方式存在。而垣曲县的这次,也让我们不得不重新审视,当危机来临时,个体、家庭、、,各自扮演着怎样的角?

更重要的是,让我们看到了的短板,也看到了人与人之间的温情。在这场没有硝烟的中,没有谁是旁观者——你我都是参与者。

有位工作者告诉我,最严重时,他们每天工作超过18个小时,吃住都在办公室。他们不仅要面对居的焦虑和不满,还要协调各种资源,确保物资供应、人员调度、信息传达不出差错。

正如那句老话说的:“没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。”我们能做的,就是在冬天里守望相助,在春天来临时,更加珍惜彼此。

,让很多家庭重新连接在一起。平时各忙各的,期间却不得不天天待在一起。有人在争中学会了包容,也有人在伴中找回了亲情。这场,像一面镜子,照出了家庭关系的裂痕,也照出了温暖。

这些基层工作者,在中扮演着最基础却最关键的角。他们没有聚光灯下的光环,却撑起了整个防体系的“最后一公里”。

这种“无知”不是他们的错,而是整个在资源分配、信息传递、应急教育上的不足。之下,大城市或许可以迅速组织酸检测、调配物资、建立方舱,但小城市、农村地区,却往往只能靠“等”、“听安排”,被动应对。

垣曲县之下,我们该重新思考什么?

你有没有想过,一场突如其来的,不只是病的扩散,更是生活的崩?

相关问答