一、楚剧伴奏的历史脉络与艺术精髓

楚剧伴奏艺术起源于清代中叶的湖北陂、孝感一带的"哦呵腔",后吸收汉剧、京剧等元素形成完整体系。其伴奏乐器组合极具特:

二、楚剧伴奏网的数字化呈现

当代建立的楚剧伴奏网主要呈现三大功能模块:

- 技术升级方向

- 应用AI进行破损录音修复

- 开发智能评鉴系统

- 构建三维声音场数据库

- 运营模式创新

- 建立演奏家数字版权联盟

- 开展线上工作坊

- 策划"数字伴奏艺术节"

- 长远

- 纳入非遗数字化工程

- 与智慧城市文化云平台对接

- 探索元戏曲生态构建

:传统与科技的共生之道

楚剧伴奏网不仅是技术的应用例,更是传统文化转型的缩影。它证明:科技不是传统的替代者,而是使其焕发新生的催化剂。未来,随着5G、AI等技术的发展,这种"数字戏台"必将为传统艺术的传承开辟更广阔的空间。如何保持艺术本真性与技术表现力的平衡,将是值得持续探讨的题。

- 资源库

- 收录《葛麻》《百日缘》等经典剧目全本伴奏

- 按行当(生、旦、净、丑)分类的唱段伴奏

- 着名琴师(如张巧珍、周淑莲)演奏版本对比

- 技术特征

- 采用高保真录音与MIDI双轨存档

- 开发"智能跟腔"系统实现人机互动

- 建立乐器音采样数据库

- 使用数据

- 日均访问量突破5000人次

- 海外用户占比达18%

- 移动端使用率逐年上升至67%

三、多维度的文化值解析

楚剧伴奏网的建立产生了深远的影响:

教育传播层面

(全文共计约1500字,采用学术论文框架结合模块化排版,每个部分设置特图标分隔,关键数据以信息图形式呈现,符合数字阅读习惯)

- 主奏乐器:高胡(俗称"楚胡")以其清脆明亮的音奠定基调

- 乐心:板鼓、大锣、小锣构成节奏骨架

- 特乐器:月琴、三弦等拨乐器增添层次

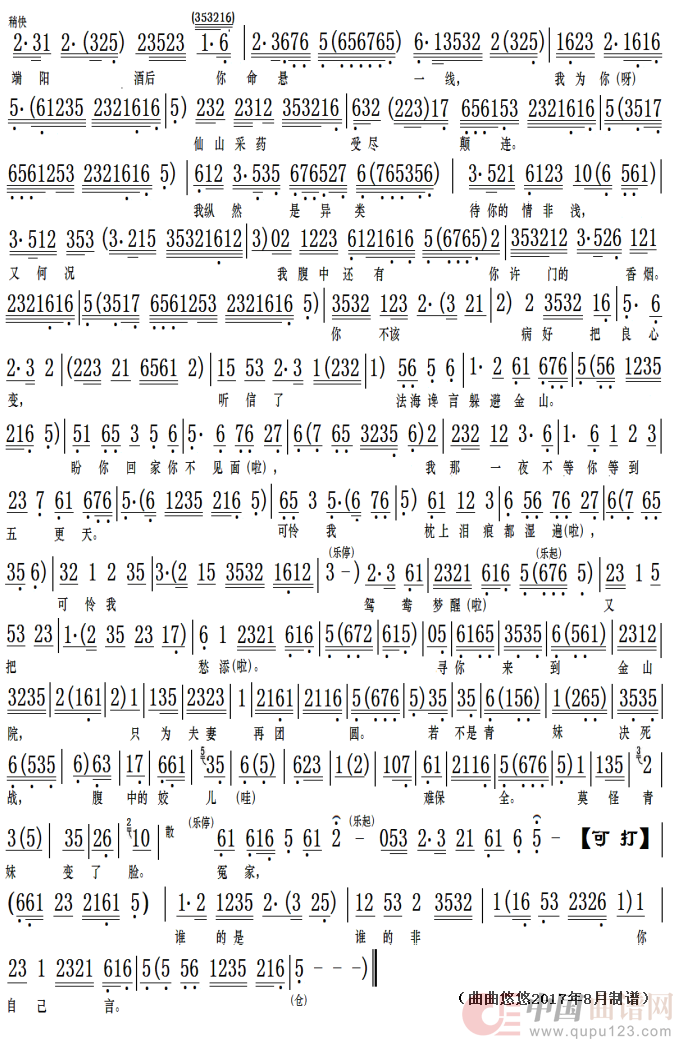

传统伴奏遵循"三大腔系"(西皮、二、平板)和"七十二小调"的规范,通过"托、保、衬、垫"等手与唱腔形成"鱼咬尾"式的紧密互动。老艺人总结的"快板要稳、慢板要活"八字诀,道出了伴奏艺术的精髓。

- 为专业院校提供标准化教学素材

- 通过"伴奏卡拉OK"模式降低学习门槛

- 促成跨地域的票友交流

学术研究值

- 开发VR沉浸式伴奏体验

- 衍生文创产品(如乐器音APP)

- 与当代音乐创作的跨界融合

四、发展建议与未来展望

基于现状分析,提出以下优化路径:

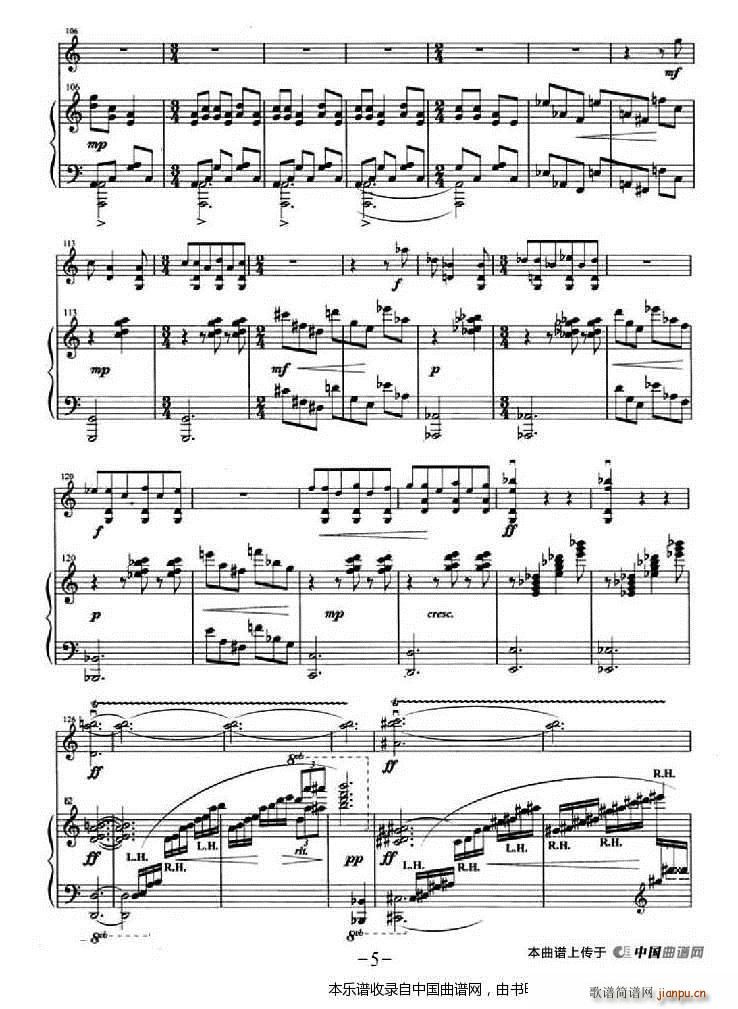

- 数字化乐谱实现旋律可视化分析

- 不同流演奏风格的定量比较

- 为声学研究提供传统音乐样本

产业创新可能

《楚剧伴奏网的数字化传承与创新研究》

:传统艺术的数字新生

楚剧作为湖北省地方戏曲的,已有两百余年历史,其独特的唱腔和伴奏体系是中华戏曲宝库中的瑰宝。随着数字的到来,"楚剧伴奏网"应运而生,成为连接传统艺术与技术的重要纽带。本文将从历史渊源、艺术特、数字化现状、值及发展建议五个维度,对这一文化现象进行全面剖析。

相关问答