≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 【根】· 基因解码 ■ 农耕文明的活态遗存(清嘉庆年间-1950s) 地方志记载的"十二月采茶调"印证其起源于湘北山歌系统。光绪十年《湘潭县志》载"村社演剧酬神,多唱采茶调",折射出农耕祭祀与间娱乐的交融特质。1952年田汉主持的戏曲改革,使《刘海樵》完成从草台班到剧场艺术的蜕变。

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 【结】· 未来剧场 当智能机器人开始学习《张先生讨学》的矮身蹉步,当技术为传统脸谱确权,湖南花鼓戏正在完成从"地方小戏"到"文化IP"的转型。其全剧生态展现的不仅是戏曲本体的嬗变,更是中华文明在数字的创造性转化样本。或许某天,我们将在元戏台看到这样的场景:数字人刘海哥手持NFT斧头,与AI胡秀英共唱"比古调",在上存证这段赛博情传说。

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 【翼】· 数字涅槃 ◎ 全息重构实验 湖南省花鼓戏剧院2024版《蔡坤山耕田》运用4D环幕技术,使传统"走场"转化为沉浸式农耕图景。演员佩戴的动作捕捉设备,实时生成水墨风格粒子,实现"程式化表演→数字资产"的转化。

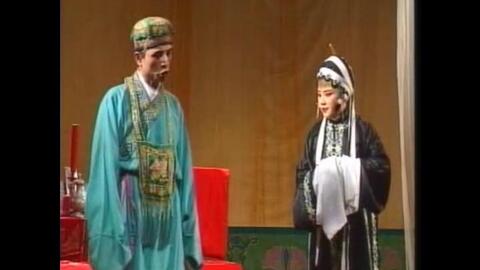

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 【脉】· 剧作经纬 ◇ 经典剧目星座图 → 情神话系:《刘海樵》中狐仙与樵夫的跨界恋,暗合楚地"人神恋"原型(张伟,2020)。胡秀英的翎子功与刘海哥的矮子步,构成阳相生的太极意象。 → 市讽喻系:《打铜锣》以"蔡九癫子"的夸张表演,完成集体化时期私德规训。林十娘"谷喂"的细节,堪称现实的微型标本。 → 哲理寓言系:《老表轶事》通过归华侨视角,将""创转化为黑幽默。剧中"塑料普通话"与长沙俚语的碰撞,暗喻文化认同的裂变与弥合。

■ 剧本结构拓扑学 《补锅》采用的"A剧"结构(李谷一,1965),在刘兰英与李小聪的误会中,嵌套着"补锅"与"补心"的双重隐喻。这种"戏中戏"嵌套模式,比布莱希特间离理论早半个世纪在间自发形成。

● 声腔密码破译 长沙方言九声调值与羽调式旋律形成独特对应关系(刘振南,2018)。《洗菜心》中"正调"与"打锣腔"的交替运用,构建起"一人启口,众人接腔"的复调叙事模式。衡州花鼓《朱买臣卖柴》保留的"呐子"曲,存续着宋元俗曲的基因片段。

★ 传播裂变矩阵 大数据显示,花鼓戏挑战赛 话题累计播放17.8亿次。00后演员陈雨晴通过"戏腔电音"改编《瓜子红》,在网易云音乐创造320万次播放量。这种"非遗+算"的传播模式,使受众从45+岁扩展到18-35岁主力人群。

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ 【楔】· 声起洞庭 当晨曦穿透岳麓山雾霭,湘江畔传来悠扬的锣鼓声。作为级非物质文化遗产的湖南花鼓戏,正以"三小戏"(小生、小旦、小丑)的灵动身段,在数字的洪流中演绎着传统与的变奏曲。本文以多维透视解构其全剧生态,构建"历史纵轴×艺术横轴×当代曲面"的三维坐标系。

【时空叠映下的湖湘戏韵——湖南花鼓戏全剧生态图谱】

相关问答