一、你是否还记得那些年,蒲剧带给我们的震撼?

小时候,蒲剧是我们生活中不可或缺的一部分。每逢庙会、节日、红白喜事,村里总会请上一班戏,台下坐满了老人小孩,甚至还有从邻村赶来的村,只为听那一嗓子。

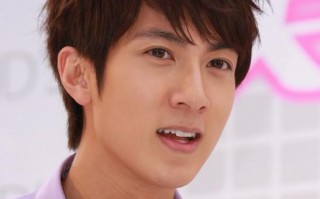

三、孔向东:用一生诠释蒲剧的“老戏骨”

在蒲剧界,孔向东是绕不开的名字。他出身梨园世家,从小耳濡目染,16岁登台演出,至今已从艺四十多年。

二、蒲剧,到底是什么?它为什么值得我们重新?

很多人可能并不了解,蒲剧其实是中最古老的戏曲剧种之一,起源于山西蒲州(今永济一带),已有六百多年历史。它以唱腔激昂、表演夸张、节奏紧凑著称,讲究“唱做念打”四功俱全,尤其擅长表现忠烈、侠义、悲情等主题。

五、写在最后:别让蒲剧,只活在记忆里

我们常说“文化自信”,但真正的文化自信,不是喊,而是从我们身边做起,从了解开始。

四、蒲剧的困境与希望:传统艺术如何面对新?

不可否认,蒲剧面临着极大的生存压力。观众老龄化,演员断层,传播渠道单一,这些都是摆在眼前的现实问题。

“听戏听的是情,看戏看的是人。”

因为,真正的文化,从来不会老去。

也许有一天,我们再也听不到那锣鼓声、看不到那红脸白须的老生,但只要还有人愿意去听、去看、去传承,蒲剧就不会真正消失。

今天,我们不谈流量明星,也不谈热搜话题,我们要说的,是那个曾经响彻山西大地,如今却逐渐淡出公众视野的戏曲艺术——蒲剧,以及那个用一生演绎蒲剧、用嗓音震撼人心的艺术家——孔向东。

他不是流量小生,也不是综艺常客,但他用几十年如一日的坚持,把蒲剧唱进了人心里。他的嗓音高亢激昂,唱腔刚劲有力,每一个字都像砸在鼓面上,直击人心。

他不是靠流量吃饭的艺人,而是靠着一次次登台、一场场演出,用实力赢得了观众的心。有人说,孔向东的唱功,是“台上一分钟,台下十年功”的真实写照。

他的作《薛仁贵》《赵氏孤儿》《狸猫换太子》等,至今仍在间广为传唱。他的唱腔融合了蒲剧的传统与元素,既保留了原汁的地域特,又加入了情感的细腻表达。

但我们也看到了一些希望。近年来,随着风潮流的兴起,越来越多的年轻人开始传统文化。有人开始在短视频平台上分享蒲剧片段,有人把戏服穿进日常,还有人把戏曲元素融入音乐。

但随着的变迁,尤其是娱乐方式的冲击,蒲剧渐渐淡出了主流视野。年轻一代对它知之甚少,甚至有人认为它“土气”、“过时”。

可我们忘了,正是这些“土气”的戏曲,伴我们走过一个个节日、一次次人生低谷。它不是过时,而是在快节奏的里,被我们忽略了。

在山西,蒲剧不仅是娱乐,更是一种文化传承,是人们情感的寄托。它唱的是忠孝节义,演的是人生百态,是老百姓的“教科书”。

如果你还没听过蒲剧,不妨找个时间,静下心来,听一段孔向东的唱段。你会发现,那不是“老掉牙”的戏曲,而是一种穿透时空的力量,是一种直击人心的情感。

愿我们都能在快节奏的生活中,给传统艺术留一份温柔。

愿蒲剧的锣鼓,还能再次响彻山河。

愿孔向东这样的老艺人,不会只是我们记忆中的名字。

更难得的是,他始终坚持在基层演出,哪怕在偏远山村,只要有观众,他就愿意唱。他说:“我唱戏不是为了出名,是为了让观众看得起劲,听得过瘾。”

有人说,听孔向东唱戏,就像看一幅浓墨重的画,是那种扑面而来的震撼,是那种直击灵魂的感动。

而像孔向东这样坚守在一线的老艺人,就是这个契机的“点火人”。他们不仅是在演戏,更是在传承一种精神、一种文化。

蒲剧并不“老套”,它只是需要一个契机,一个能被更多人看到、听懂、喜欢的机会。

这种对艺术的执着,如今在娱乐圈里,已经很难见到了。

那时候的蒲剧演员,是真正的“明星”。他们不靠滤镜、不靠剪辑,只靠一张嘴、一身功,就能让全场观众屏住呼吸。而在这群演员中,有一个名字,尤其让人印象深刻——孔向东。

你有多久没有听过一场真正的蒲剧了?

你有没有这样的感觉:打开手机,满屏都是短视频、段子、音乐剧、话剧,唯独少了那一声带着泥土味、带着乡愁的蒲剧腔?

我们似乎在快节奏的生活中,把“传统”这个词,慢慢放下了。

可就在某个安静的午后,或是夜深人静的时刻,你是否会突然想起小时候坐在村头戏台前,听那锣鼓一响,看那红脸白须的老生一出场,全场都安静下来的场景?

相关问答