一、我们缺的不是音乐,是能“听见情绪”的声音

现在的人不缺音乐。

手机里几千首歌,每日推荐不断更新,从摇滚到R&,从韩流到独立谣,选择多到让人麻木。

但奇怪的是,越听越空。

那些精心制作、编曲复杂的歌,反而不如一段糙的老录音来得真实。

三、地方戏的“出圈”,其实是情绪的集体返乡

这几年,越来越多的地方小戏开始“翻红”。

秦腔、豫剧、梅调、川剧变脸……甚至一些连名字都说不全的间曲艺,都在短视频里找到了新生。

有人觉得这是“猎奇”,是年轻人赶时髦。

但我觉得,这更像是一场无声的情绪返乡。

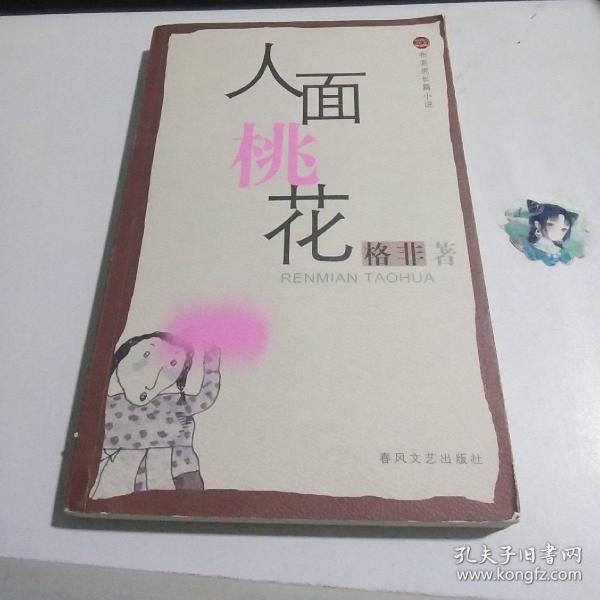

二、“人面桃花”四个字,藏着中人最深的情感记忆

别小看这四个字。

“人面桃花相映红,人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”

这首唐诗,几乎是每个中人小时候背过的。

它讲的不是一个轰轰烈烈的情故事,而是一场错过的遗憾——

去年花开时,你遇见一个人,她站在桃树下,笑容比花还亮;

今年花又开,人却不见了。

物是人非,唯有春风不解愁。

五、传统与流行的碰撞,从来不是谁取代谁,而是谁唤醒谁

很多人担心传统文化会消失。

其实不会。

真正有生力的东西,从来不会真正去,它只是在等待一个被重新理解的契机。

四、为什么是“伴奏”而不是完整歌曲?

细心的人会发现,这次火的不是“碗碗腔人面桃花”全曲,而是它的纯伴奏版。

没有主唱,只有乐器在低低地诉说。

这其实特别妙。

最后送大家一句话:

有时候,最古老的聲音,反而最懂現代人的心事。

我们以为自己在往前冲,其实灵魂一直在回头找家。

而那一声碗碗轻敲,就像母亲在村口喊你吃饭——

哪怕你已经走了千里万里,一听,就想哭,就想回去。

你想啊,如果是一段完整的演唱,情绪是被歌手定的——她悲你就得悲,她喜你就得喜。

但伴奏不同。

它像一张,任由你填入自己的故事。

你可以把它配上初恋分手的画面,也可以用来纪念的亲人,甚至只是静静地听着,让思绪漫无目的地飘。

你看,文化传承从来不是靠喊完成的。

它是在某个深夜,当你耳机里响起那段熟悉的旋律时,突然鼻子一酸,然后默默把视频转发给老家人说:“你们以前唱的就是这个吧?”

那一刻,传承才真正发生了。

如今,当我们被996压得喘不过气,被社交焦虑折磨得睡不着觉时,这些古老的声音突然回来了。

它们不讲道理,不说汤,只是轻轻一哼,就把你拉回了那个天很蓝、时间很慢、人心很近的。

不是我们在怀念戏曲,是我们想找回那种被真实对待的感觉。

我们这一代人,大多从小城市或农村走出来,在大城市扎根。

表面上融入了生活,可内心深处,总有一块地方属于小时候的灶台、院里的枣树、奶奶哼的小调。

这些声音,是我们最早接触的“情感教育”。

那时候不懂词义,但听到哭腔就知道要心,听到快板就知道要欢喜。

碗碗腔不一样。

它不追求高音炫技,也不讲究节奏精准,它的美在于“不完美”。

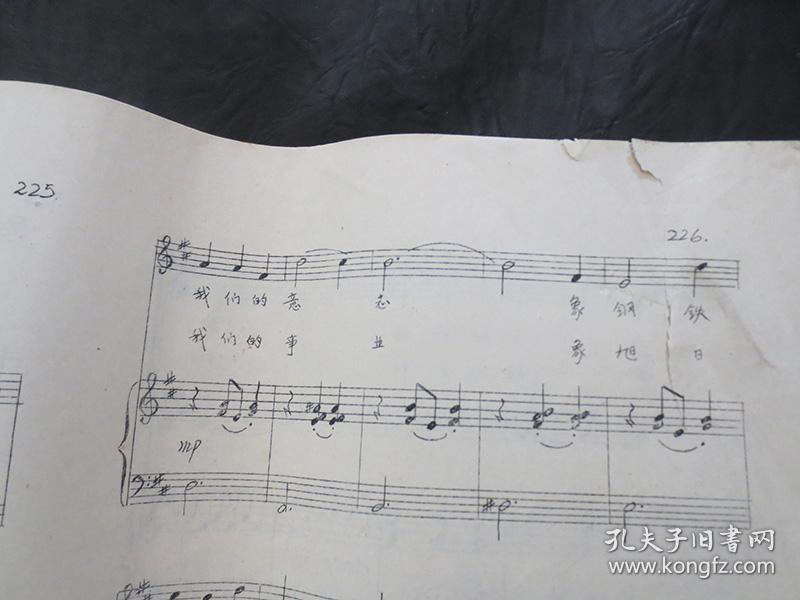

乐器是土的,可能是二胡、板胡、梆子,敲的是碗碗(也就是小铜锣),声音清脆又带点涩感;唱腔是颤的,一句“去年今日此门中”,拖得长长的,尾音微微发抖,像极了一个人想忍住哭却没忍住的样子。

碗碗腔这次的走红,不是因为它突然变“潮”了,而是因为它碰巧撞上了这个最脆弱的情绪节点。

我们表面大,内心孤独;看似自由,实则被困。

我们需要的不是更多的娱乐,而是一种能让我们停下来、喘口气、承认自己累了的声音。

而碗碗腔,偏偏把这种“等不到”唱得格外痛。

它的旋律缓慢,像脚步沉重地走在回乡的小路上;它的节奏顿挫,像一次次想开口却最终沉默的欲言又止。

当这段伴奏响起,它不只是背景音乐,更像是一把钥匙,打开了你心里某个尘封已久的抽屉。

而碗碗腔,恰好提供了这样一个出口。

它不高高在上,也不刻意讨好,它就静静地在那里,像一盏老屋里的油灯,昏,但温暖。

这不是个例。

最近,一种名叫“碗碗俩人面桃花伴奏”的音频在各大平台悄然走红。

它没有歌手名字,没有封面图,甚至连完整的歌词都没有,却在短视频评论区里反复被提起:“我的GM”“听一遍哭一遍”“这是谁的灵魂在替我发声?”

有人用它配失恋画面,有人拿来剪童年回忆,还有人干脆就放着这段伴奏,打了一整晚的字,说“像是有人坐在炕头给我讲完了一生”。

这个意象太熟悉了。

它藏在我们每个人的青春里:那个没敢表白的同学,那段无疾而终的异地恋,那个突然断联的朋友……

我们都曾站在自己的“桃花树下”,等一个再也不会回来的人。

这到底是怎么回事?

一段几十年前的地方小戏伴奏,凭什么在这个快节奏、高压力的,击中了这么多人的情绪门?

这种“留白”,正是人最需要的东西。

我们活得太过紧凑,每分钟都被安排得明明白白:几点开会、几点健身、几点回复消息……

连悲都要掐着时间,“允许自己难过半小时”。

而一段没有歌词的伴奏,给了我们一个合“发呆”的理由。

你不需要解释为什么流泪,也不用担心别人觉得矫情。

音乐在响,你就只是“在”。

这种“糙”,恰恰是对抗数字精致的一种温柔反击。

我们每天活在滤镜、美颜、AI配音的里,早就听腻了“标准答式”的表达。

而碗碗腔呢?它不掩饰颤抖,不回避哽咽,它告诉你:难过,本来就可以有声音。

为什么一首老戏的伴奏,能让无数年轻人深夜破防?

你有没有过这样的经历?

凌晨两点,刷着手机,情绪低落,安静得只剩屏幕的光。

突然,一段旋律飘进耳朵——不是流行歌,不是电音,而是一种听起来“土得掉渣”、带着浓重方言味儿的戏曲调子。

可就是这几句不知名的哼唱,像一把钝,慢慢割开了你心里最软的那块地方。

你不知道它叫什么,只记得那一句“人面桃花相映红”,配上那碗碗腔特有的婉转哭腔,眼泪就这么莫名其妙地掉了下来。

相关问答